![]()

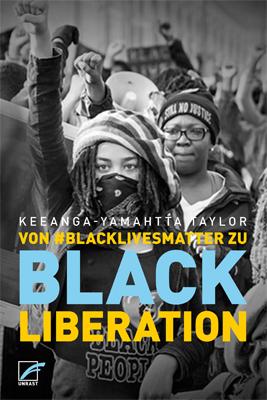

»Keeanga-Yamahtta Taylor musste im Juni dieses Jahres Vorträge wegen Morddrohungen absagen, die sie erhalten hatte, nachdem sie Donald Trump in einer Rede vor Studenten einen ‘rassistischen, sexistischen Megalomanen’ genannt hatte. In ihrem Buch betreibt sie eine kämpferische Geschichtsschreibung, die in einem ganz klassischen Sinne aufklärerisch ist: Taylor beschreibt die Kontinuität einer tief verwurzelten Diskriminierung, die in den Schüssen auf unbewaffnete schwarze junge Männer nur ihren drastischsten Ausdruck findet. Es wird nicht über kulturelle Unterschiede oder Identitäten fabuliert, es geht schlicht um die Bedingungen, auf die Menschen stoßen, wenn sie versuchen, ihre Interessen zu realisieren.

Wie diese Bedingungen ausgesehen haben, zeichnet Taylor in einem pointierten Durchgang durch die Geschichte der Segregation und der politischen Kämpfe in den USA nach – von der Bürgerrechtsbewegung über den unverhohlen rassistischen Wahlkampf Nixons, der den Rollback einläutete, und den Abbau des Sozialstaates seit Ronald Reagan, bis hin zur Wirtschaftskrise von 2008, deren Auswirkungen die afroamerikanische Bevölkerung ungleich härter getroffen haben als die weiße.

Die Gratwanderung zwischen historischer Analyse und politischer Streitschrift gelingt, auch wenn Leerstellen bleiben und Ambivalenzen, wie etwa die Gewaltrhetorik der Black Panther, nicht thematisiert werden. Ein pessimistisches Buch ist ‘Von #BlackLivesMatter zu Black Liberation’ nicht. Im Zentrum steht der Protest, und der entscheidet laut Taylor, was eine Minderheit ertragen muss und was nicht: ‘Ob sich Rassismus öffentlich zeigen kann, hängt von der Stärke der antirassistischen Bewegung ab.’ Es werden Dinge in Erinnerung gerufen, geglückte Revolten, die heute kaum mehr präsent sind – der Poststreik von 1970 zum Beispiel, der größte wilde Streik in der Geschichte des Landes, der das Postwesen der USA in weiten Teilen lahmlegte und laut Taylor maßgeblich von Schwarzen angeführt wurde, die im Niedriglohnsektor traditionell überproportional stark vertreten sind.

Taylor geht es um einen Universalismus, der sich von den aktuellen Debatten um kulturelle Identität abgrenzt. In der Situation der Schwarzen in den USA zeige sich das Wesen des Kapitalismus nur in besonders deutlicher Weise. ‘Identität’ ist dementsprechend nicht kriegsentscheidend: ‘Weiße Arbeiter*innen müssen verstehen, dass auch sie Armut und Bitterkeit nicht entkommen werden, wenn sie sich den Kämpfen schwarzer Arbeiter*innen nicht anschließen – auch wenn ihr Leben immer noch etwas besser als das schwarzer Arbeiter*innen sein mag.’

Das lässt sich verallgemeinern. In Zeiten, in denen der Wohlfahrtsstaat weiter runtergefahren wird und die sozialen Spannungen zunehmen, funktioniert die Verachtung einer Minderheit, der es immerhin noch schlechter geht als einem selbst, ausgezeichnet als Blitzableiter. Keeanga-Yamahtta Taylor geht es um den Moment, in dem diese Spaltung nicht mehr greift und die vermeintlich anderen sich in ihren gemeinsamen Interessen als Gleiche erkennen.« – Benjamin Moldenhauer, Spiegel online, 14. Juli 2017